„Träum’ ich? Wach’ ich? Leb’ ich? Bin ich bei Sinnen?“ – nicht nur der Prinz von Homburg, alle Kleist-Figuren wissen nicht, wo oben und unten ist, wissen weder ein noch aus. Heinrich von Kleist schreibt an seine Schwester Ulrike: „die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war“ und erschießt sich am 21. November 1811, mit 34 Jahren…

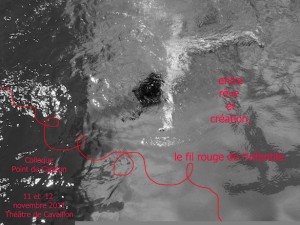

« Entre rêve et création…

… le fil rouge de l’infantile ? »

Un colloque initié par « Le Point de Capiton ». Un colloque au cours duquel il m’a d’abord fallu sculpter l’espace avec les corps qui étaient là — dans cette immense salle de théâtre — puis inscrire une forme dans l’espace que j’allais occuper, et enfin m’installer — comme une petite cousette sous la verrière d’une maison de haute couture, pour faire « point de capiton ». Belle métaphore pour une discutante qui devait pointer le moment par lequel, en certains endroits privilégiés des interventions, le signifiant se nouait au signifié pour donner naissance à une signification, tout en faisant question ! Une ponctuation, en somme, comme dans la cure.

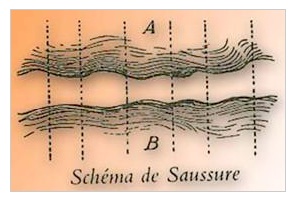

Faire « point de capiton » ! Retour à Jacques Lacan qui, pour l’illustrer, nous rappelle d’abord le célèbre schéma de Ferdinand de Saussure, où le flot parallèle du signifiant et du signifié, distincts, sont voués à un perpétuel glissement l’un sur l’autre.

Avancer dans ce retour à Lacan (notamment dans Le Séminaire. Livre III sur « Les psychoses ») qui, le 6 juin 1956, forge l’image d’une technique de matelassier — celle dite du point de capiton — puisqu’il faut bien, pour que se produise un effet de sens, « qu’en quelque point, le tissu de l’un s’attache au tissu de l’autre ». C’est ce point, autour de quoi doit s’exercer toute analyse concrète du discours, qu’il appelle le point de capiton.

J’eus besoin — à la place où j’étais — d’un instrument scripteur et d’un bloc-notes pour m’aider à fixer mon attention en permanence : point de rhétorique ! Au fil de cette écoute : désir d’aimer, de partager, de s’éblouir avec… En contrepartie, l’amer constat de la difficulté. Un mot et son contraire. Une image et son envers. Point de bourdon ! Tout entendre — comme l’analyste, « d’une oreille à l’autre » — d’une écriture qui ne parvient plus à saisir la réalité avec le regard simplificateur de l’habitude, d’une écriture corporelle dont l’esprit se trouve happé par des mots qui — au même titre que les sons qui les caractérisent — participent du mouvement. Je remarquai que cette fragmentation, démon de l’éphémère, révélait la cohérence d’une pensée et, seul ce qui était soi-même en train de se constituer chez moi pouvait rencontrer le corps du texte de l’autre.

Alors dans ce texte, les mots, à l’intersection du croisement de la pensée et du corps, furent moins enclins à trahir ce qu’ils avaient pour but ultime de dire, gérés par l’acte du scribe que j’étais, acte en mouvement dans cet espace chorégraphié par un autre, au un par un.

C’est environ au deuxième tiers du colloque qu’une intervention, pour moi, fit point de capiton. Je veux parler d’une intervention à deux voix, celle de Caroline Sagot-Duvauroux et celle de Danièle Ors-Hagen… En quoi ce point de capiton faisait-il point de fuite et non point de mire ? Par effets de miroir, ces deux artistes oralisaient leur propre texte. Il y avait un pliage dans les « anamorphoses » langagières de Caroline Sagot-Duvauroux, pliage qu’il fallait déplier pour choir dans le miroir courbe de la voix de Danièle Ors-Hagen… et vice-versa.

Et comme Alice au pays des merveilles, je traversai le miroir pour atteindre les représentations de ce monde merveilleux où les mots parlent, où des sons érudits envahissent l’espace, et où les signifiants s’agrafent et se graphient pour nous faire toucher à l’origine de l’écriture : l’écriture originelle, die ursprüngliche Schrift, d’abord oralité, d’abord acoustique, d’abord souffle enlevé par un battement, puis énergie travaillée en images jouant la partition de nos mythes, dans l’esthétique du chant diphonique remarquablement maîtrisé par Danièle Ors-Hagen.

Les effets acoustiques ont embué le miroir et je suis restée bouche bée — « fassungslos » —, témoin de ce qui était en acte, là où le sens faisant « point de capiton », il ne restait plus rien à dire.

Michèle Jung

Avignon 23 novembre 2011

Küsse mein Bild…

… oder Wilhelmine kriegt Post.

Eine multimediale Collage von der « Ensemble Puppet-Holding » aus Briefen Kleists an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge und trickfilmen.

Es war eine merkwürdige Inszenierung, wo Myriam Sachs läßt Kleists Verlobte Wilhelmine von Zenge rätzeln über das Phänomen Mann im Allgemeinen und das Phänomen Kleist im Besonderen. Der ist permanent unterwegs und seine Lebenskonzepte (Ein Amt nehmen in Berlin, Lehrer werden in Frankreich, oder Bauer in Thun…) ändern sich wie seine Reiseplänen…

Birte Rüster und Leo Solter, die Shauspieler, waren talentvoll.

Myriam Sachs an der Regie, lieh sich von den modernsten Mitteln der Technologie aus.

Es war im Rahmen von « NEUNMALKLEIST – eine interdisziplinäre Reihe »

Anlässlich des 200. Todestages Heinrich von Kleists konfrontiert das interdisziplinäre Projekt Biografie und Briefwechsel des Dichters mit einer Auswahl seiner literarischen Werke. Ein begehbares Bühnenbild führt die literarische mit der biografischen Welt zusammen und dient als Rahmen für eine Collage aus Briefen und Filmen, Vorträgen und doku-fiktionalen Gesprächen. So debattieren beispielsweise ein Psychologe und ein Medizinethiker mit Kleists Freundin Henriette Vogel und anderen Figuren aus seiner Biografie über den Selbstmord des Dichters. In dieser theatralen Installation werden seine Briefe gelesen, vertont und inszeniert, thematisch unterteilt in drei Staffeln – Kriege, Konzepte und Katastrophen – zu insgesamt neun Modulen. Wissenschaftler erörtern in Diskussionsrunden gemeinsam mit Kulturschaffenden und Journalisten die Frage nach der Aktualität der Schriften Kleists.

Michèle Jung, Berlin 10. September 2011, 20 Uhr

Theaterkapelle, Boxhagener Strabe 99

Année Kleist…

Adolphine Vogel geborne Keber und Heinrich von Kleist haben am 21. November gemeinschaftlich diese Welt verlassen, aus reinem Verlangen nach einer bessern…

Peguilhen.

Vossische und Spenersche Zeitung,

26. und 28. November 1811

Kristin, nach Fräulein Julie…

… d’après August Strindberg, adaptation et mise en scène Katie Mitchell, discussion au foyer des spectateurs, à l’École d’art d’Avignon.

Je sais que ce n’est pas un billet d’humeur que je dois produire, mais Katie Mittchell (K. M.) m’a mise de « mauvaise » humeur… Sans commentaires.

Mais comment taire ?

La première question est sur le film, la seconde sur le son, la troisième sur le fait qu’on ne sait ni quoi regarder, ni quoi entendre… Et cette question sur la place du spectateur sera récurrente… Pour ma part, je ne la reprendrai pas, je dirai simplement que K. M. a répondu par une métaphore : je me suis vengée, dit-elle, sur l’art et la peinture… Les impressionnistes ne sont pas mes préférés, mais j’ai travaillé comme eux : pas de perspective centrale, mais importance de chaque partie de la toile, ce qui exclut de voir l’ensemble (sic!). Et bien là, c’est pareil, vous ne voyez qu’une petite partie de là où vous êtes placé, et bien contentez-vous de ça. On voit ce qu’on voit.

Le fait que les comédiens soient aussi camera(wo)man surprend. On voit, dit une spectatrice, toute la « cuisine ». K. M. entend « Kitchen » dans la traduction de Gabrielle (on lui explique le sens de l’expression en français). Ça ne nuit en rien à l’action se défend K. M., je veux montrer tous les petits détails de ce qui se passe dans la vie. Et ici, c’est le point de vue d’une metteur en scène femme sur un texte généralement mis en scène par des hommes.

Et Kristin ? Le choix de la cuisinière — l’esclave, comme dit Strindberg — est-ce un choix politique ? Oui, c’est un choix politique, social et… féministe.

Et les acteurs ? Ont-il du plaisir à faire tout ce qu’ils ont à faire : manipuler les caméras, se perdre dans les câbles qui sont au sol, se voir filmés pendant qu’ils jouent… Ça ne m’intéresse pas de savoir si les acteurs s’amusent où non, dit notre hôtesse, ce qui m’importe c’est que le public soit satisfait. Ce qu’ils font est compliqué, mais c’est leur travail. Entendant certainement les propos qu’elle tient, elle dit : ce n’est pas… « Et moi !», « Et moi !», «Et moi ! », nous sommes toute une équipe. En Grande-Bretagne, je travaille avec une équipe, nous avons des habitudes, ça fonctionne très bien ; à la Schaubühne, c’est plus difficile, ils ne connaissaient pas mes méthodes de travail.

Ah ! dit l’animateur, vous avez une École, une théorie qu’on pourrait appeler Mitchellienne. Non, je suis dans ce que je fais, je n’ai pas le temps de théoriser.

Et la dramaturgie ?, se hasarde une spectatrice. La Schaubühne m’a imposé sa dramaturge, Mala Zade. Sa place est dominante. Elle a regardé ce que nous faisions, elle m’a fait passer ses notes avec ses suggestions…

Moi (la rédactrice de ce compte-rendu) qui pensais voir un spectacle de la Schaubühne pour retrouver l’esprit, la méthode, la « patte » de… Thomas Ostermaïer… Sacha Walz… Falk Richter — vous vous souvenez « Trust » l’an dernier dans la Cour du Lycée St Joseph ?… Schade !

Ornella, le 23 juillet 2011

Festival d’Avignon

Courts-circuits

Courts-circuits, Cour du lycée St Joseph, Festival d’Avignon 2011

Inclassable François Verret qui, depuis la création de sa compagnie en 1979, traverse le paysage artistique entouré de musiciens, de danseurs, de comédiens, de circassiens, de plasticiens, de créateurs lumière pour présenter des pièces faisant la part belle à l’expérimentation et à la recherche. Ce matin, à l’École d’Art, il était accompagné de son régisseur son.

Courts-Circuits est née d’une inspiration croisée. Tout est parti d’une phrase du roman L’Homme qui tombe de Don DeLillo, où l’écrivain explore comment, après le traumatisme des attentats du 11 Septembre, chacun bricole les ressorts de sa propre survie.

C’est un euphémisme que de dire que le spectacle déconcerte, et que les questions furent longues à venir pour sortir de « J’ai aimé », « j’ai pas aimé ».

En tous cas c’est du respect qui est exprimé — au fil des questions — pour ce travail qui fait appel à ce qu’on ressent, et non à ce qu’on pourrait comprendre. Le secret pour passer une heure agréable, dit François Verret, c’est de ne pas essayer de comprendre, de lâcher prise, d’écouter le grain des voix, leur texture et non le texte (russe, italien, espagnol). Ce sont des états extrêmes qui font signe, au delà de la langue… pour créer un moment de théâtre qui pose et repose sans cesse la question de l’homme, de son présent et de son devenir, de ses contradictions, de ses désirs et de sa démesure.

L’espace scénique, c’est un caillebotis en métal, recouvert d’huile de vaseline et… ça glisse ! Oui, dans la vie aussi, on fait comme on peut pour avancer, pour tenir debout…

Le travail des acteurs (ici aussi dramaturges) est à référer à la biomécanique. Pour mémoire, cette technique de travail revient à Stanislasvki (il sera à Paris en 1930). L’enseignement biomécanique doit rendre à l’acteur la plastique biologique perdue, il doit être physiquement à l’aise, c’est-à-dire sentir à tous moments le centre de sa propre pesanteur : son équilibre corporel. Etant donné que l’art de l’acteur est une « création de formes plastiques dans l’espace », il doit apprendre et perfectionner la mécanique de son corps.

Ceci est important à savoir pour apprécier le travail du danseur Mitia Fedotenko dans Courts-circuits. Mitia, dont le nom revient souvent dans la bouche de François Verret au cours de cette discussion a fait ses premiers pas en danse contemporaine avec la chorégraphe Antonina Krasnova à Moscou, et dès 1996, il continue sa formation en France d’abord au CNDC à Angers, ensuite, au CCN de Montpellier (sous la direction de Mathilde Monnier). Depuis 1998, Mitia Fedotenko intervient pour de nombreux projets d’ateliers en direction de personnes souffrant de maladies psychiques aux Murs d’Aurelle, à Montpellier, et ceux qui ont vu Couts-circuits comprendront l’importance de sa création personnelle dans ce spectacle…

Conclure en disant que même ceux qui s’y sont perdus, recommandent de voir ce travail, très esthétique.

Ornella, 18 juillet 2011, à onze heures trente.

Jan Karski…

Jan Karski (Mon nom est une fiction)

de Yannick Haenel, mis en scène par Arthur Nauziciel, Festival d’Avignon 2011

Débat avec les spectateurs, le 14 juillet 2011, à l’École d’Art, en présence d’Alexandra Gilbert, Laurent Poitrenaux et Arthur Nauziciel, animé par Jacques Manceau.

Le roman « Jan Karski » de Yannick Haenel (Gallimard) porte le nom d’un Polonais bien réel, mort aux Etats-Unis, après avoir tu, pendant 35 ans, tout un pan de sa vie : il a été témoin des horreurs du ghetto de Varsovie et impuissant à convaincre les grands de ce monde de l’existence des camps d’extermination nazis.

Dans sa mise en scène, Arthur Nauzyciel reprend la structure du roman, les spectateurs venus au débat aussi.

Ils questionnent sur le sens, à la fin de la première partie, de la séquence des claquettes au son d’une rumba des Ferder Sisters, Shein vi de levone (une chanson, lui dira sa mère à la Première, que lui chantait son père quand elle était petite !). Deux « explications » à cela : enfant, Arthur Nauziciel a fait des claquettes car sa mère aimait la comédie musicale, et, par là, il lui rend hommage à travers les yiddishs ballrooms dancers des cabarets new yorkais ; par ailleurs, son oncle, déporté à Auschwitz, a essayé de garder ses chaussures le plus longtemps possible pour ne pas porter les « claquettes » qu’on donnait aux détenus…

Pourquoi avoir choisi, dans la seconde partie, Marthe Keller pour un rappel de l’autobiographie de Karski parue en 1944 ? Parce que je suis tombé amoureux d’elle à l’occasion du feuilleton « La demoiselle d’Avignon », dit Arthur Nauziciel. J’aime sa voix, sa vie, sa présence… Comme on le sait, la scène est occupée par un écran sur lequel est projetée une vidéo hypnotique de l’artiste polonais Miroslaw Balka filmant en boucle l’hystérique zig zag de l’enceinte du ghetto de Varsovie sur un plan du parcellaire. Un spectateur raconte que pendant cette séquence, il a fermé les yeux pour mieux suivre, au fil de la voix de Marthe Keller, les pas de sa mère qui a vécu dans ce ghetto ; d’autres, ont trouvé ce passage long (sic). Arthur Nauziciel rappelle que, oui, ce trajet a paru long à Jan Karski qui l’a fait !

Et la troisième partie… Les spectateurs qui se sont exprimés auraient aimé que le spectacle commence à ce moment-là. À ce moment où le talent de Laurent Poitreneau, dans le splendide décor de l’Opéra de Varsovie signé Ricardo Hernandez, nous donne cette introspection-fiction de Haenel prêtant à Karski des pensées qui sont les siennes. Gestes retenus, corps quasi empêché, voix sans effets mais non sans affects. Laurent Poitrenaux fait l’unanimité, sans conteste. Il explique alors qu’il n’aurait pas accepté de jouer sans ce qui précède, car pour lui, ce n’est pas un spectacle, mais une cérémonie.

Un spectateur lui demande alors : mais que faites-vous pendant tout ce temps des deux premières parties ? Je suis à La Civette, répond-il. Pirouette !

Ornella le 14 juillet 2011

Idiophones : gongs, tams, cloches et autres…

c’était un rêve

un rêve devenu réalité.

Résonance…

Résonances…

pour entendre ce qui se dit

dans l’insu

de l’Afrique…

lieu de la musique originelle — die Ur-Musik.

Qui sommes-nous ?

D’où venons-nous ?

D’après les connaissances des généticiens et autres paléontologues tous les Ètrumains viennent d’une unique femme, die Ur-Mutter — la Mère originelle.

Lui, l’Artiste, sait que cette Ur-Mutter vivait en Afrique il y a quelques cent cinquante mille ans, et sa création sonore reprend le motif récurrent de la Ur-Mutter. Re-présentation non abstraite, mais sur-réelle.

Dans un premier temps on peut être assourdi. Dans un second temps on reconnaîtra l’attrait particulier de cette sonance, car elle est l’Ur-Sprung même.

Cette sonance… Au féminin, La Femme la plus mélodieuse au monde… L’Oracle… La Prophétesse… La visionnaire… Sans aucun doute sur-naturelle, sur-humaine.

Cette sonance… Au masculin, Der Ur-Sprung saura porter l’histoire de la faute et du péché originel par la force de l’écoute…

Une lie de sagesse s’écoulera alors de la blessure originelle, die Ur-Wunde, formant, ce soir là, un lien entre les auditeurs qui découvriront le Ur-Sinn du Monde.

Ur-Mutter

Ur-Musik

Ur-Sprung

Ur-Wunde

Ur-Sinn

L’Art lui-même —faisant lien entre la naissance et la mort.

Alors l’Art… Ur-Sprung du monde dans sa perte et sa résurgence sonore… sur la Ur-Szene.

Improvisation Sonore

par Philippe Asselin

Espace Pasolini-Théâtre International-Valenciennes

Le 10 juin à 20h30 au Château d’Aubry du Hainaut

Histoire… Archéologie… Psychanalyse…

Conférence

dans le cadre de la Société d’Histoire et d’Archéologie

de Villeneuve-lès-Avignon

le lundi 9 mai 2011, à 18 heures

Salle Fernand Martin

Collectionner les antiquités fut pour Freud une passion durable, une addiction. Il lisait des ouvrages sur l’archéologie et suivait avec passion les compte-rendus des campagnes de fouilles. Il identifiait souvent sa démarche avec celle d’un archéologue.

C’est dire que, pour le psychanalyste comme pour l’archéologue, c’est au présent— comme l’un des futurs possibles et inachevé — que se construit et se crée l’histoire du « sujet » pour qu’il en entende de l’inouï.

C’est dire aussi que la vectorisation de la temporalité part du présent pour en informer le passé. Le lieu des évènements passés se trouve ainsi être celui de la mémoire actuelle. La question alors n’est plus tant de savoir « comment ça s’est passé » (encore qu’il n’y ait pas à l’esquiver), mais de faire une expérience nouvelle de rencontre avec le passé, pour le découvrir en devenir. Étrange temporalité !

La Gradiva (1907) est sans doute l’exemple le plus séduisant du lien que Freud établit entre archéologie et psychanalyse. Au cours de cette conférence nous en développerons d’autres…

Michèle Jung

Les femmes et l’alcool

Conférence

Dans le cadre des « Après-Midi de FONSECA »

Le jeudi 31 mars 2011, à 15 heures

à la Médiathèque J. L. Barrault, à Avignon

La femme alcoolique avoue rarement son penchant, même en ces temps d’outing général… car les femmes alcooliques sont rejetées socialement.

« La femme alcoolique », c’est un Sujet dont on ne parle pas — ou peu — par honte, par peur. Chez la femme, ce « plaisir » est généralement solitaire, quand les intempérances masculines ne craignent pas leur manifestation publique… Sujet tabou, donc… Avec l’opprobre jeté sur ces femmes… coupables de boire.

Personnellement, je dirai : victime — et non coupable — mais de quoi ?

Afin de répondre à cette question, la psychanalyse propose une alternative à la médicalisation habituelle…

Michèle Jung