« (…) die schöne, große, erhabene Natur, die Schätze von Kunstwerken, die Frühlingssonne, und so viel Wohlwollen… »

Heinrich von Kleist, Juli 1801

« (…) die schöne, große, erhabene Natur, die Schätze von Kunstwerken, die Frühlingssonne, und so viel Wohlwollen… »

Heinrich von Kleist, Juli 1801

« Aber — kehren uns nicht alle irrdischen Gegenstände ihre Schattenseite zu, wenn wir in die Sonne sehen— ? »

Heinrich von Kleist, Juli 1801

„Träum’ ich? Wach’ ich? Leb’ ich? Bin ich bei Sinnen?“ – nicht nur der Prinz von Homburg, alle Kleist-Figuren wissen nicht, wo oben und unten ist, wissen weder ein noch aus. Heinrich von Kleist schreibt an seine Schwester Ulrike: „die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war“ und erschießt sich am 21. November 1811, mit 34 Jahren…

… oder Wilhelmine kriegt Post.

Eine multimediale Collage von der « Ensemble Puppet-Holding » aus Briefen Kleists an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge und trickfilmen.

Es war eine merkwürdige Inszenierung, wo Myriam Sachs läßt Kleists Verlobte Wilhelmine von Zenge rätzeln über das Phänomen Mann im Allgemeinen und das Phänomen Kleist im Besonderen. Der ist permanent unterwegs und seine Lebenskonzepte (Ein Amt nehmen in Berlin, Lehrer werden in Frankreich, oder Bauer in Thun…) ändern sich wie seine Reiseplänen…

Birte Rüster und Leo Solter, die Shauspieler, waren talentvoll.

Myriam Sachs an der Regie, lieh sich von den modernsten Mitteln der Technologie aus.

Es war im Rahmen von « NEUNMALKLEIST – eine interdisziplinäre Reihe »

Anlässlich des 200. Todestages Heinrich von Kleists konfrontiert das interdisziplinäre Projekt Biografie und Briefwechsel des Dichters mit einer Auswahl seiner literarischen Werke. Ein begehbares Bühnenbild führt die literarische mit der biografischen Welt zusammen und dient als Rahmen für eine Collage aus Briefen und Filmen, Vorträgen und doku-fiktionalen Gesprächen. So debattieren beispielsweise ein Psychologe und ein Medizinethiker mit Kleists Freundin Henriette Vogel und anderen Figuren aus seiner Biografie über den Selbstmord des Dichters. In dieser theatralen Installation werden seine Briefe gelesen, vertont und inszeniert, thematisch unterteilt in drei Staffeln – Kriege, Konzepte und Katastrophen – zu insgesamt neun Modulen. Wissenschaftler erörtern in Diskussionsrunden gemeinsam mit Kulturschaffenden und Journalisten die Frage nach der Aktualität der Schriften Kleists.

Michèle Jung, Berlin 10. September 2011, 20 Uhr

Theaterkapelle, Boxhagener Strabe 99

Ein Beitrag von Michèle Jung

Die Kleist-Rezeption in Frankreich

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

am 17. Januar 2011 um 18:00 Uhr

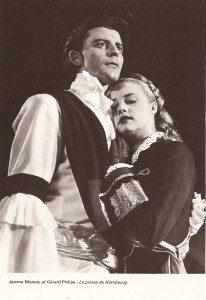

Heinrich von Kleist wird in Frankreich heute gleichsam als zeitgenössischer Autor rezipiert. Das hängt eng mit einer Aufführung von Jean Vilar im Jahr 1951 zusammen, der auf dem Theaterfestival von Avignon den »Prinzen von Homburg« mit Gérard Philippe und Jeanne Moreau im Cour d’Honneur du Palais des Papes inszeniert hat. Seither ist das Interesse an Kleist in Frankreich ungebrochen. Seine acht Dramen werden regelmäßig auf den französischen Bühnen gespielt.

Heinrich von Kleist wird in Frankreich heute gleichsam als zeitgenössischer Autor rezipiert. Das hängt eng mit einer Aufführung von Jean Vilar im Jahr 1951 zusammen, der auf dem Theaterfestival von Avignon den »Prinzen von Homburg« mit Gérard Philippe und Jeanne Moreau im Cour d’Honneur du Palais des Papes inszeniert hat. Seither ist das Interesse an Kleist in Frankreich ungebrochen. Seine acht Dramen werden regelmäßig auf den französischen Bühnen gespielt.

Woher rührt diese Begeisterung, diese »Kleistmanie«, wie es die französische Theaterpresse einmal nannte? Mit dieser Frage werden wir uns beschäftigen,

– indem wir uns die Psychologie seiner Figuren, seinen Schreibstil und seine Theaterkonzeption vor Augen führen;

– indem wir die unterschiedlichen Phasen der Übersetzung und Inszenierung in Frankreich aufzeigen, denn nur wenige Werke sind derart stark von der Sprache abhängig, in der sie geschrieben wurden;

– indem wir die Nachforschungen der französichen Dramaturgen, Regisseure, Schauspieler, Übersetzer und Wissenschaftler rekapitulieren, denen wir es verdanken, sensibler für die Sprache Kleists, ja überhaupt fähig geworden zu sein, eine so rätselhafte Sprache wie die seine die von Kleist auf der Bühne zu verstehen.

Michèle Jung, Avignon, 17 novembre 2010

Lire la version françaiseJe donnerai cette conférence

à l’Université Johannes Gutenberg

à Mayence (Allemagne),

le 17 janvier 2011, à 18 heures.

Présentation

Heinrich von Kleist est perçu aujourd’hui comme notre contemporain. C’est intimement lié à la création de Jean Vilar, en 1951 : il met en scène Le Prince de Hombourg avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau, dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, au Festival d’Avignon. Depuis cette date, l’intérêt pour Kleist n’a pas cessé. Ses huit pièces sont régulièrement jouées sur les scènes françaises…

D’où vient cet engouement, cette « Kleistmania » comme le titrait la presse théâtrale française ?

C’est ce dont nous témoignerons,

– en mettant en évidence la psychologie de ses personnages, son écriture et sa conception du théâtre.

– en montrant les différentes étapes des traductions et mises en scène, car « peu d’œuvres sont liées aussi intimement à la structure même du langage dans lequel elles son nées ».

– en relatant les recherches de dramaturges, metteurs en scène, comédiens, traducteurs et universitaires, qui nous ont permis d’être plus sensibles, et plus à même de faire entendre sur scène cette langue énigmatique qui est celle de Kleist ?

Michèle Jung. Avignon, le 17 novembre 2010

Lire la version allemande« Ach, es muß öde und leer und traurig sein, später zu sterben als das Herz. »

Heinrich von Kleist, Paris 1801

Avec Le Prince de Hombourg,

un voyage en « Perversion » dans l’univers halluciné de Heinrich von Kleist

Conférence donnée à l’Université Paul Valéry à Montpellier

Salle Jourda

le lundi 8 mars 2010 à 17 heures

http://www.univ-montp3.fr/ dans la rubrique Colloques, conférences

En préambule, je dois préciser que le concept de perversion est employé dans l’acception lacanienne du terme. Il s’agit bien de la structure.

Parce que le comportement pervers — fréquemment destructeur — est un ensemble de conduites récidivantes et à orientation antisociale, il se caractérise par l’inacceptation des normes habituelles organisatrices de l’ordre social : le « pervers » cherche constamment à contourner la loi.

La loi est l’instrument de la première articulation, elle est d’abord dans l’acte de parler . Parler, c’est articuler les mots entre eux, les mots aux choses et les choses aux êtres. S’il est vrai qu’elle est ce qui articule, la loi est donc la parole qui s’inter-dit, ce qui se dit entre : entre les mots, entre les césures des lettres et l’espacement des mots ; entre les mots et les choses, dans cette articulation de l’imaginaire et du réel ; entre les sujets, dans la différence qui les fonde dans leur identité.

Et pour Kleist, tout ce qui se passe dans l’entre-deux est sujet à malentendu, ce malentendu est le ressort tragique de ses drames. Il y mène, avec une parfaite sécurité de technique, le dialogue impossible entre un toi et un moi séparés par toute l’épaisseur de leur méfiance réciproque.

Le Prince de Hombourg en sera une belle illustration.

Vous trouverez ici la « critique » de la mise en scène sur laquelle je m’appuierai.

Ma lecture de Heinrich von Kleist (1777-1811) est le fruit de longues années de fascination pour son œuvre et pour le personnage énigmatique qui se profile à travers elle, en particulier à travers l’œuvre théâtrale. Cette lecture donne accès à l’analyse de son écriture, de sa langue, dans un espace qui se situe au carrefour de la littérature, de la linguistique et de la psychanalyse…

La pierre angulaire de ma recherche sur l’écriture de Heinrich von Kleist est un texte de 65 pages d’Isidor Sadger (du 5 mai 1909), publié dans Grenzfragen des Nerven-und-Seelenlebens.

Cette recherche s’est déroulée en trois étapes :

1989 : Heinrich von Kleist par l’École de Comédiens de Nanterre-Amandiers. Cette recherche a été effectuée avec les classes de Pierre Romans et Patrice Chéreau, de Nanterre au Festival de Berlin en passant par leur résidence à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon et le Festival d’Automne à Paris de cette année-là. (Mémoire de maîtrise, université Paul Valéry, Montpellier)

1992 : La Penthésilée de Kleist ou la perversion d’une tragédie. Cette seconde recherche a été menée à partir de vingt-cinq mises en scène de Penthésilée, en Europe, de 1945 à 1992. (Mémoire de DEA, université Paul Valéry, Montpellier)

1996 : La perversion dans l’écriture de Heinrich von Kleist. Ce travail a consisté en une analyse de l’écriture (Schreibweise) de Kleist à partir d’une grille psychanalytique appliquée à l’intégralité de son œuvre. (Thèse de doctorat, université Paul Valéry, Montpellier)

« Les après-midi de Fonseca »

Médiathèque J.L. Barrault (Avignon)

Le jeudi 12 novembre 2009

Dans Penthesilea, Kleist imagine un épisode fictif de la Guerre de Troie : Penthésilée et ses Amazones — rompant annuellement leur vœu de chasteté à l’occasion de la Fête des Roses — viennent semer le désordre dans les rangs des combattants grecs et troyens. Fondant à la tête de son peuple sur la troupe des guerriers grecs, la reine des Amazones tombe amoureuse de leur chef, Achille. Mais sa fierté et son devoir d’Amazone lui imposent de vaincre son ennemi avant de l’aimer. Sa mère, Otréré, lui avait dit sur son lit de mort :

« Ô vierge des combats, tu ne connaîtras l’homme que captif ou vaincu. »

Au terme d’un combat singulier, dans le lit tumultueux de la bataille, la reine des Amazones

« aidée de sa meute, déchire celui qu’elle aime et le dévore, poil et peau, jusqu’au bout. »

Mais… « n’ayez pas peur, » dit l’auteur dans sa correspondance, « c’est tout à fait lisible ». Marie von Kleist lit la pièce et exprime son sentiment à son cousin. Celui-ci lui répond :

« Tout ce que vous m’écrivez sur Penthésilée me touche au-delà de toute expression. C’est vrai, j’y ai mis tout le fond de mon être (…), à la fois toute la souillure et tout l’éclat de mon âme. » (Dresde, fin de l’automne 1807)

Qu’est-ce qui peut fasciner dans cette tragédie incandescente où Kleist a mis le plus intime de lui-même ? Qu’est-ce qui a pu attirer le lecteur dans ces miroirs — scintillants « comme le saphir et la chrysolithe », illuminés par « la splendeur éblouissante d’Achille, tout revêtu d’airain » ?

Au cours de ces dernières années, nous avons pu suivre six mises en scène ou en espace de Penthésilée :

Matériau-Penthésilée, (2003-2006), à l’Espace Pier Paolo Pasolini, à Valenciennes, par le Collectif Théâtral du Hainaut, dirigé par Nathalie Le Corre et Philippe Asselin.

Faites-les fleurir sous votre bouche, création d’Isabelle Esposito pour la compagnie : « Les semeurs », dans le cadre du Festival de danse « Les jalouses », à l’Étoile du Nord à Paris, en mai 2004.

Pour Penthésilée, une mise en scène d’Éric Lacascade pour La Comédie de Caen en 2005, avec Daria Lippi.

Scènes de chasse, d’après Penthésilée, opéra de René Koering, présenté en création mondiale au Corum, à Montpellier, en mars 2008.

« Brille, scintille et brûle… », par Valérie Paüs, le 23 novembre 2008, au Théâtre Roquille (Avignon).

« Programme Penthésilée-Entraînement pour la bataille finale », de Lina Pros, traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro, le 28 novembre 2008, une mise en lecture publique proposée par le Bureau des Lecteurs de la Comédie Française.

C’est en nous appuyant sur ces manifestations, et sur notre thèse de doctorat : La perversion de l’écriture de H. von Kleist (1996) que nous traiterons ce sujet. Nos propos seront illustrés par des photos de spectacles, et par de la musique de Hugo Wolf, de Othmar Schoeck et de René Koering.

Michèle Jung

Avignon, octobre 2009