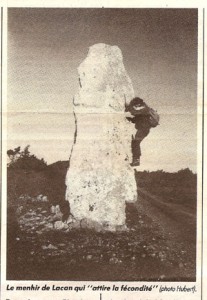

Menhir de Lacan - Photo : phgila.free.fr

Rückschlag…

Ein Vorschlag von Michèle Jung für eine Arbeitsgruppe

(Die Praxis der deutschen Sprache ist unerlässlich)

Traduction française

Wir dachten, unser Übersetzungsproblem von « comme », im Aphorismus von Lacan : « L’inconscient est structuré comme un langage » gelöst zu haben (cf Synthese der vorigen Seminare). Wir denken es immer noch.

Vor kurzem sind wir einer anderen Übersetzung in einem Text von Roger Hofman und Mitarbeitern begegnet : « Übertragung – Übersetzung – Überlieferung ». Wir wollen diesen Text aufmerksam lesen — und sicherlich andere, die sich anbieten werden – um die Debatte offen zu lassen. Sagen wir es gleich : diese Autoren übersetzen « comme » mit « wie », während wir es mit « als » übersetzen.

Für uns stellt sich das Problem der Analyse der Lacan-Rezeption in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Anders gesagt : was heißt Lacan übersetzen ?

Dieses Seminar findet jeden dritten Montag im Monat bei Michèle Jung in Avignon (Frankreich) statt.

Erste Sitzung am Montag 18. Januar 2010 um 20 Uhr

Contact : Michèle Jung

06 82 57 36 68

michele.jung@kleist.fr

Synthèse

6 Arbeitsitzungen/Januar-Juni

Weil wir uns Fragen stellen über die Rezeption von Lacan in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern, haben wir an einem Text von Roger Hofman und Mitarbeitern gearbeitet : « Übertragung – Übersetzung – Überlieferung » (Vortrag anläßlich der Tagung der » Generalstände der Psychoanalyse « , im Juli 2010, an der Sorbonne, in Paris).

Dieser Text, dessen genauer Titel Übertragung – Übersetzung – Überlieferung. Zur Kulturtheoretischen und diskursanalytischen Bedeutung des Verhältnisses von Sprache, Schrift und Unbewußtem lautet, zeigt die Schwierigkeiten, Lacan zu übersetzen, und zwar in Anbetracht folgender drei Dimensionen : der Übertragung (subjektive, klinische Dimension), der Übersetzung (textuelle, hermeneutische Dimension) und der Überlieferung ( soziale und kulturelle Dimension).

Er zeigt auch, dass die Verzögerung der Lacan-Rezeption in Deutschland und anderen europäischen Ländern — abgesehen von der Schwierigkeit des Textes selbst ; den Übersetzungsproblemen ; den Schwierigkeiten, sich gewisse Sitzungen von Seminaren zu verschaffen ; den sehr heftigen Debatten, die sich daraus ergeben ; der Art und Weise der Verschriftlichung — eng mit den Widerständen von J.A Miller und denjenigen des offiziellen Verlegers verbunden ist.

Die Problematik — oder Kunst — der Übersetzung betrifft die schwierige Frage der Transkription des gesprochenen Wortes in den Seminaren Lacans. Daraus folgt, dass jedes Übersetzen von einer Sprache in eine andere den übersetzten Text auf verschiedene Deutungen hin öffnet, was ihn dank der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Zielsprache verschiebt und so eine Differenz produziert, die das « Original » auf andere, neue Weise lesbar macht.

Die theoriegeschichtliche Rekonstruktion des Werkes von Lacan, die sich idealiter auf den Zeitraum von 1926 bis 1981 beziehen müsste, hat neben der schwierigen Lage der Editions -und Übersetzungspraxis mit weiteren « zerstreuten » Formen der Überlieferung zu tun, Gerade in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre.

Aber für uns ging es nicht um diese Frage, wir wollten entdecken, warum unsere Autoren den Aphorismus von Lacan : « das Unbewußte ist struktuiert wie eine Sprache » so übersetzt hatten. Es gibt keine Erklärung. Die Psychoanalytiker interessieren sich sicher für die Sprache, aber man assimiliert sie zu Unrecht mit den Sprachwissenschaftlern, da sie sich nur für die Grenze interessieren, worüber die Sprache stolpert. Das ist es, was unser Interesse an der Übersetzung dieses Aphorismus in die deutsche Sprache erweckt hat. Wir waren über « comme » gestolpert…

(Cf. http://www.kleist.fr/psychoanalytisches-seminar-saison-2007-2008/)

Für uns bleibt diese Frage der Übersetzung weiterhin gestellt. Es wird das Thema unseres Seminars 2010-2011 sein. Dieses Seminar wird mit einer Reise anfangen… einer « richtigen » Reise nach Bregenz, wo sich die Archive von Lacan befinden…

Wir haben mit den folgenden Texten gearbeitet :

– Übertragung – Übersetzung – Überlieferung. Zur Kulturtheoretischen und diskursanalytischen Bedeutung des Verhältnisses von Sprache, Schrift und Unbewußtem. Roger Hofman, Suzanne Lüdemann, Manfred Riepe, Gerhard Schmitz, Marianne Schuller, Georg Christoph Tholen. Paru en 2001, 442 Seite. ISBN 978-3-933127-74-7

– Jacques Lacan. Séminaire V. Les formations de l’inconscient. 1957-1958. Séances du 6 novembre 1957 et du 15 janvier 1958.

– Jacques Lacan. « Conférence à Genève sur le symptôme », prononcée le 4 octobre 1975, dans le cadre d’un week-end de travail organisé par la Société suisse de psychanalyse. In : Bloc-notes de la psychanalyse, 1985, n° 5, pages 5 à 23.

– J.-D. Nasio. Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan. Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1994, pages 15 à 94.

« Nous allons donc continuer ce que je fais ici,

un ici qui est toujours au même temps, ici ou ailleurs » ,

(Jeden dritten Montag Abend des Monats, und dies seit sechs Jahren)